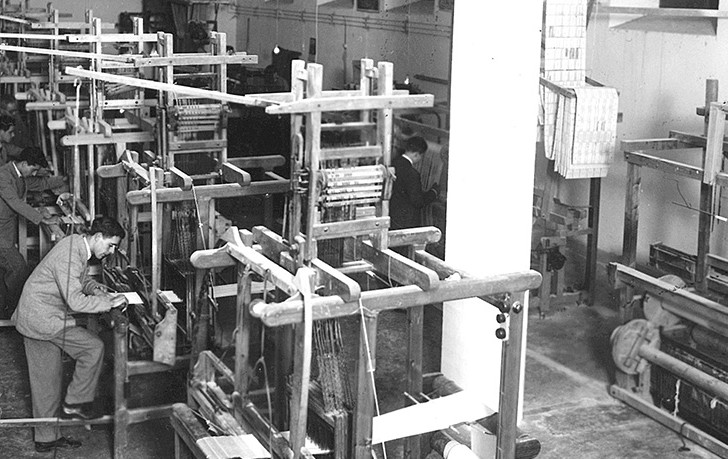

Una vida ante un telar

Rafael Julià tiene 82 años. Vive donde nació, en su Benilloba del alma. Allí tiene su particular museo. En realidad es el garaje de su casa donde no le cabe toda su colección. Unos coleccionan sellos, otros latas de cerveza o recortes de periódico. Rafael colecciona telares.

No son unos telares cualquiera, sino unos construidos por él mismo. En total tiene cinco a tamaño natural y otros diez pequeños a escala. “Tengo la mayor parte de ellos tapados con plásticos, algunos arriba en la buhardilla. Cuando me llaman diciendo que quieren ver mis telares bajo algunos, les quito los plásticos e improviso una exposición. Cada vez una diferente”.

El sueño de Rafael Julià sería que estos telares se expusieran en un museo de verdad en condiciones, “hubo intentos incluso para que formasen parte del Museo de Arte Mayor de la Seda de Valencia, de un proyecto que se planteó en Alcoy en las antiguas fábricas del Molinar, otro promovido por la Unesco o en la propia Benilloba, pero nunca han fructificado”.

La pasión de Rafael por los telares no es una casualidad. Desde los 10 años hasta los 61, cuando se jubiló, ha pasado más de 12 horas cada día delante de ellos. “El primer telar lo hice por la comunión de mi hijo y cuando me jubilé, tras tantos años de actividad incesante, me deprimí un poco. Mi hija me comentó que retomara el hobby y que construyese más telares y así lo hice. A los 15 que tengo, hay que añadir unos 20 más que me han pedido amigos, familiares y conocidos. Tardo unas cinco o seis semanas en tenerlos hechos, aunque ahora con la edad cuesta más”.

También tiene otros elementos en su colección como son una prensa o un urdidor. “Tengo tres telares llamados ‘garroteros’, uno de los primeros que se crearon en Inglaterra en 1800, uno alemán y diez más a escala de madera vieja, que funcionan como los anteriores, sin olvidar todos los que me han pedido. Como mínimo todos mis sobrinos tienen uno”.

Ya con 10 años, en plena Posguerra, a Rafael lo pusieron poniendo ‘canillas’ durante año y medio y después delante de un urdidor hasta los 13, cuando ya empezó a tejer. Recuerda que era tan bajito que le tuvieron que ponerle a los pies una plataforma de madera para llegar al telar, pero aún peor, “tenía como ayudante a un niño más pequeño que yo, de unos siete u ocho años, que era el que movía el motor, pues yo no podía con todo”.

Eran tiempos difíciles, “se pasaba mucha hambre”, recuerda. “Sin harina, había un sucedáneo llegado desde Argentina, con el que se hacía una ‘vieneta’. Un poco de aceite, sal y pimiento rojo, era lo único que nos podíamos permitir”. La comida era el único parón en jornadas maratonianas de 12 a 14 horas, “empezábamos a las seis o siete de la mañana. Muchas veces, con restricciones de luz, casi tejíamos a ciegas, con crisoles, y acabábamos sobre las diez de la noche. En invierno la parada para comer era de una hora y en verano algo mayor, de hora y media”.

Hasta los 28 años estuvo tejiendo, hasta que ya se hizo mecánico de telares, cargo en el que se jubiló en la empresa Textiles Jover, tras pasar entre otras por las empresas de Hilario Pérez, Mambor o Antonio Silvestre, “incluso en mi última época a mediados de los noventa también trabajábamos de lunes a lunes, se hacían de igual modo muchas horas”.

Hombres, mujeres y niños, todos delante de un telar. Se elaboraba, en especial en la zona del Comtat, distintos tipos de mantas, “recuerdo los nombres, eran mantas de dos caras, manta ‘mulera’, ‘saflaeta’ o mallorquina y atigrada. También se realizaban cordones y hubo un tiempo que se hacía una manta llamada ‘coreana’ de poca calidad. Incluso recuerdo que venía gente a Benilloba desde Alcoy, en bicicleta, para recoger musgo, que incorporaban al proceso del tejido. O gente que venía a pie desde poblaciones cercanas a los telares de Benilloba o de localidades mayores”.